クイッキーステップはアメリカで製造された殆どのクラスA/クラスBに取り付けられていますので日本で使用している方も少なからずいらっしゃると思います。 又、必ずしも耐久性の良いステップでは無く、今回私が経験した様な状態でステップが出たり入ったりさせながら高速道路を走行しているのを時々見かけます。

今回の様なモーター駆動部分の故障はモーターアッセンブリー交換ですので簡単です。

写真左上はステップの下に取り付けられたモーター駆動部分と左側に見える電気制御ボックスです。 写真右上はステップを動かすアームを外す前、写真左下はカッターピンを外してクレビスピンを抜いた状態です。

この状態で2本の電線と4本のボルトを外すとモーター駆動部分のアッセンブリーが外れて、スペアーに付け換える事が出来ます。 (参考:ソケットを差し込んだドリルモーターを使用しますとアッセンブリーは1-2分で外れます)

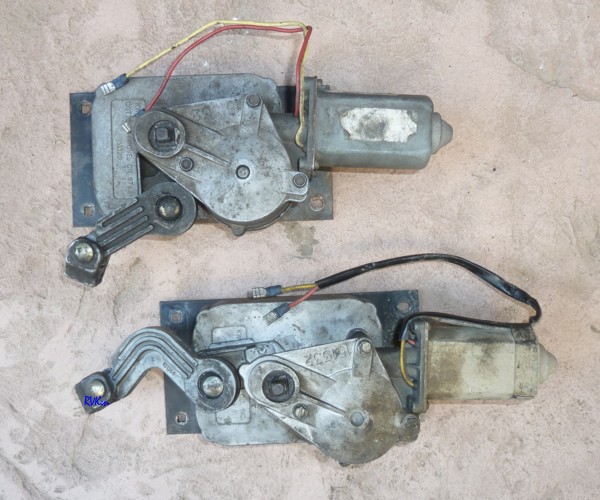

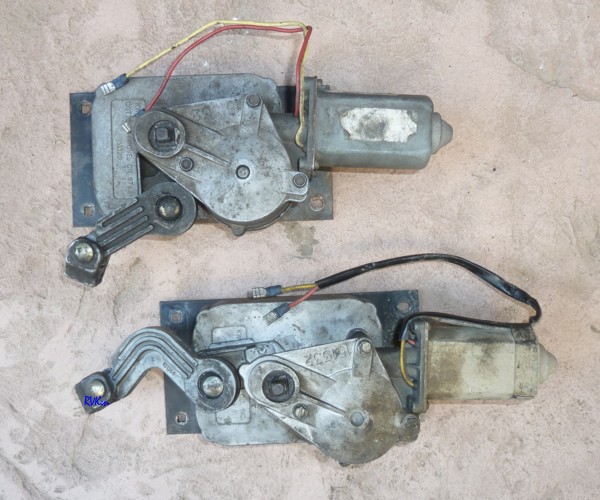

写真右下は、下部の壊れたアッセンブリーと上部のスペアーで携帯していたアッセンブリーです。 クイッキーステップには段数やサイズにより10種類以上あり、異なるアームの形状や長さの物があります。適切なアームを使用しない場合はステップが完全に開かなかったり閉じなかったり、更には使用出来ない場合もあります。 スペアーの真っ直ぐなアームは1段ステップ用で、私のステップに使用しますと開いた場合に1-2cm手前で止まります。 しかし、旅行中は出来るだけ短時間で交換出来るようにこのアームで我慢して家に戻ってから修理交換する積もりで携帯していました(今回はアームも交換)。

2本の電線の端は差し込めば接続出来る様に端子が予め付けてあります。

又、ステップの近くに差し込み式フューズケースを取り付けておくと安全で便利です。 車の下に潜っている間に不意にモーターが回転しますと非常に危険です。 しかし、近くにフューズがありますと抜く事で簡単に電源を切って作業をする事が出来ます。 又、クレビスピンを抜いたり差し込む場合にモーターを少量回転させてアームの位置を調整する事も出来ます。

或る程度準備をしておけばモーター駆動アッセンブリーの交換は簡単です。

クイッキーステップは非常によくデザインされたステップで、ドアーを開けば飛び出し締めれば格納され、イグニッションキーがオフの場合はスイッチで開けて於く事も格納して於く事も出来、イグニッションキーがオンの場合は常に格納されます。

しかし、弱点はモーターに付属している部分のプラスチックギヤーが弱く、このギヤーが割れると内部が壊れたプラスチックでグチャグチャになって仕舞います。 内部の交換ギヤー交換キットも販売されています。

このモーターは元々1990年代のフォード車の窓の上げ下げ用で、それを利用したものです。 “ギヤー以外には壊れるところが無い”と言いたいところですが、電気接触不良等の問題が生じますとステップが出なくなったり出っ放しになったりします。 旅行中にこの様な問題が発生して修理が出来ず、走行に支障を来たす場合はクレビスピンを抜いてアームを外し、ステップを格納状態にしてバンジーコードや紐で縛るのが良いと思います。